昨今「早生まれは損である」という話を聞くことが多いです。

よくあるのは「早生まれの野球選手は少ない!」といった話です。

一見、野球選手の人数と誕生月は関係がなさそうな気もしますが、なぜそのような話が出てくるのでしょうか。

今回は、早生まれは本当に損なのか、統計データをもとに分かりやすく解説していきます!

雑学としても面白い話ですので、是非最後まで読んでいただけますと幸いです!

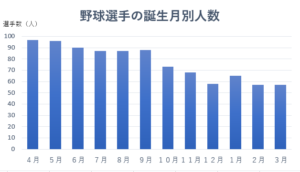

本当に野球選手は4月生まれが多いのか

まずは、本当に野球選手は4月生まれが多いのか、早生まれが少ないのか、実際のデータを見ていきましょう。

参考)https://baseball-freak.com/birthday/をもとに作成(2019.1.10)

このデータを見ると、4月に近い選手数は、早生まれの選手数に比べて明らかに多いことが分かるかと思います。

具体的な数値でみると、4~6月の選手数の平均は約94.3人に対し、1~3月の選手数の平均は59.7人と、約35人の差が出ました。

たしかにこのデータを見ると、早生まれの野球選手が少ないという話には納得できます。

しかし、もともと早生まれの人数が少ない可能性も考えられます。

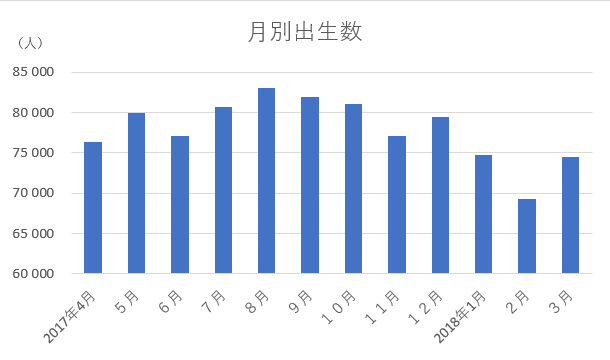

そこで、2017年~2018年の日本の月別出生数をみてみることにしましょう。

この調査結果をみると、時期ごとの特徴はみられません。

つまり、「もともとの出生数が少ないから、1~3月の方が少ない」という訳ではないということが分かります。

※2月が極端に少ないのは他の月に比べて日数が少ないからだと考えられます。

早生まれの野球選手が少ない理由

それでは何故、誕生月と野球選手の数に関連があるのでしょうか。

実はこれには、2つの大きな要因があります。

それは、ピグマリオン効果と子供の成長スピードの2つです。

理由①ピグマリオン効果

ピグマリオン効果は、アメリカの教育心理学者ロバート・ローゼンタール氏が提唱した教育心理学における心理的行動のひとつです。

具体的には、他者から期待されることで、成績が向上するという現象のことを意味します。

さて、ここでピグマリオン効果を実証した興味深い実験があるので、ご紹介します。

それは、1964年、サンフランシスコのとある小学校で行われた実験です。

まず生徒に、「ハーバード式突発性学習能力予測テスト」と題した一般的な知能テストを行います。

そのテストの結果から、今後数ヶ月の間に成績が伸びると予想される生徒が誰なのかを担任の先生に教えます。

そして8か月後、もう一度テストを実施すると、成績が伸びると言われた生徒は、実際に他の生徒よりも成績の伸びが優れていたのです。

すごい予測だ!と思うかもしれません。

しかし、実はこの時成績が伸びると言われた生徒は、名簿からランダムに選ばれただけの生徒だったのです。

このような結果になったのは、「成績が伸びるという先生の期待のまなざし」「そしてそのまなざしを感じた学生の意識」の2つが、実際に学生の成績を高めたからだといわれています。

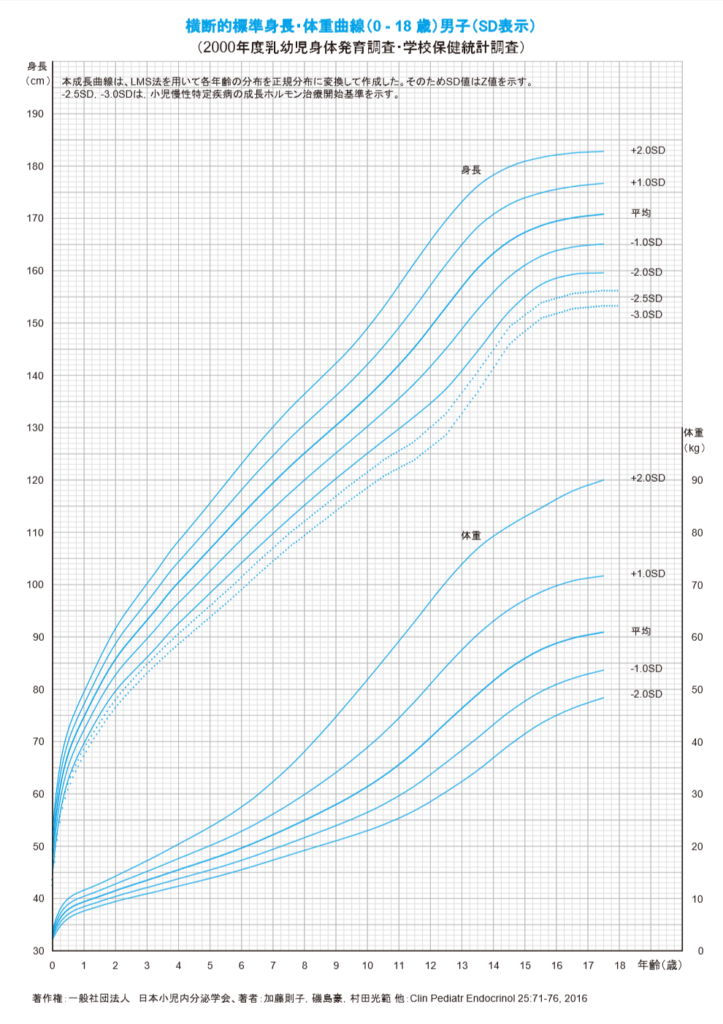

理由その②SD曲線

さて、野球選手の数と誕生月の話に戻りましょう。

さきほど、ピグマリオン効果の他に、子供の成長スピードも関係していると軽く述べました。

このことについて解説していきます。

子供の身体の成長スピードが早いというのは、なんとなく想像できるかと思いますが、

それを表したSD曲線というものがあります。

0~1歳の成長スピードと、17~18歳の成長を見比べると分かりやすいと思いますが、若い頃の方が、明らかに身体の成長スピードが速いですよね。

特に生まれたての子供の成長スピードは、尋常じゃないです。

さて、ここで考えてほしいのは、4月生まれの子供と3月生まれの子供が同じ学年になった場合の差です。

この場合、同じ学年でも約11ヶ月の成長の差があります。

子供の成長スピードを考えると、11ヶ月という差がかなり大きいということが分かると思います。

そのため、3月生まれと4月生まれの子が同じ学年になって、一緒にスポーツをしたとき、11ヶ月分成長している4月生まれの子の方が優れた結果を残しやすいのです。

その結果、「自分は運動神経がいいんだ!」と自分に自信を持ちやすくなります。

また優れた結果を残すことで、お父さんお母さんや先生、友人など、周囲の人たちから褒められ、期待のまなざしを受けることが多くなります。

ピグマリオン効果の実験に似てますね。

そうした周囲からの期待が、成長の糧となり、その後も優れた成績を残していく・・・といった好循環につながりやすいのです。

こうした理由で、優れた身体能力を持つ野球選手には4月生まれの選手が多く、早生まれの選手が少ないという現状になっているのではないでしょうか。

早生まれと学力の関係

学力と誕生月には関連があるのかについてお話ししていきます。

雑学としても面白い話ですので、是非最後まで読んでいただけますと幸いです!

相対年齢効果

同じ学年に所属する生徒でも、誕生日によって実年齢は異なります。

この実年齢の違いが、学業成績やスポーツの成績に影響を与えることを相対年齢効果といいます。

結論から言いますと、スポーツ選手と誕生月の関係と同じ理由で、学力においても相対年齢効果はあるということが様々な研究から判明しています。

今回は、その中でも特に参考になる論文やデータを紹介していきます!

誕生月と最終学歴

2007年に一橋大学の川口大司准教授(現・東京大学教授)が発表した『誕生日と学業成績・最終学歴』という論文があります。

この論文では、国際学力テスト『国際数学・理科教育動向調査』『OECD 生徒の学習到達度調査』を受けた小学生から高校生の成績と誕生日を分析した結果を述べています。

その分析結果では、なんと同一学年の最年長者と最年少者では偏差値に2~3の差が見られました。

そして、この論文の中で川口准教授は以下のようなことを述べています。

「生まれ月の違いは, 同級生の中での児童・生徒 の相対的な発達度の違いをもたらすが, この効果 は年齢を重ねるにしたがって消えていくものとも 考えられる。 しかしながら, 幼少期の初期的体験 がその後の学習意欲などに影響を与えることを通 じて, 初期時点での成績差が次なる成績差を生む ようなメカニズムが存在すると, 成績差は中学生・ 高校生になっても残ることが考えられ, ひいては 最終学歴の違いにまでつながる可能性もある。」

http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2007/12/pdf/029-042.pdf

一言でまとめると、

生まれ月が学業成績や最終学歴の違いに影響を与えるということですね。

実際に記事の中で生まれ月と学業成績の関係をヒストグラムで示しており、

大変分かりやすいので、是非一度読んでみるといいかもしれません。

進学校と早生まれ

他にも、誕生月と学力の関連を示した研究があります。

筑波大学の内山三郎名誉教授の『小学生から大学生までに現れる生まれ月分布の偏り』という研究では、以下のようなことが分かっています。

- 入学時に選抜試験のある小学校では、生まれが標準より2割強少なく、4~6月生まれが2割弱多い。

- 高等学校においては、進学校では早生まれの割合が2割強少なく、4~6月と7~9月生まれの割合が多い。

- 非進学校の場合は、逆に早生まれがほぼ3割増。

この結論は、先ほどの川口教授の論文での、誕生月は最終学歴にまで影響を及ぼす、という結論と整合性がありますね。

海外における早生まれの影響

早生まれの影響は、日本国外でもあるのでしょうか。

ここからは、海外における早生まれの影響の調査や対応事例について簡単にご紹介します。

海外における相対年齢効果の事例

また、この誕生月と学力の差は、国外でも事例があります。

たとえば、イギリスの名門大学であるオックスフォード大学とケンブリッジ大学の事例です。

この両大学への入学者の大半はイングランドとウェールズからであることが知られています。

このイングランドとウェールズではどちらも学年の始まりは9月からなので、両地域における6~8月が、日本でいうところの早生まれ(1~3月)に該当します。

そして、両大学の2012年の入学者の誕生月を調べた結果、明らかに学年の始まり付近(9~11月)の人が多く、早生まれ(6~8月)の人たちの割合が少なかったことがわかりました!

相対年齢効果は国内だけでなく、世界中で確認されています。

海外の早生まれに対する対応

ここまで読むと、相対年齢効果の影響力は決して小さくないことが分かると思います。

そして、最大で11ヶ月近くの実年齢の違いが出てくる現状の教育システムで良いのかという疑問も出てきます。

実は、既に外国では相対年齢効果の影響を考慮して、就学年齢に1年ほど幅を持たせるというシステムを導入している国もあります。(アメリカやドイツなど)

日本でもこのシステムが導入されれば、誕生月の影響を少しは軽減できるはずです。

今後の導入に期待しましょう。

早生まれが能力に影響することについてのネット上の声

さて、昨今ネット上では、早生まれが能力に影響する件について様々な意見も上がっています。

ネット上の声を少し見てみましょう。

【研究】早生まれの不利は「大人まで続く」、東大院教授が発表https://t.co/TN3cNfhFJh

— ライブドアニュース (@livedoornews) August 18, 2020

3月生まれと4月生まれでは入学した高校の偏差値に4.5の差があったほか、早生まれは30~34歳の所得が4%低かったという。 pic.twitter.com/REkOkfftL1

こちらのツイートは6万いいねを記録しており、かなり多くの方が気になった話題だったことが分かります。

新生児と、もうすぐ1歳の赤ちゃん見てると思う…

— まーま♡年中さん育児中 (@ninyamama) August 18, 2020

こんなん、差が出て当然だよねって。

生まれたてと、

もう歯が生え始め離乳食食べてて、伝い歩きしてニコニコしてる赤ちゃんがずっと同じ学年で一括りにされて過ごしていくんだもんね…#早生まれ

やはり赤ちゃんを育ててる方目線で見ても、約1年の差が大きいと感じていることが分かります。

3月生まれだけど、まず幼少期に

— 弥生ことゆき (@KotoyukiYayoi) August 18, 2020

かけっこでも基礎学力でも同級生に叶わない

幼くして負け組としての屈辱を味わう事になり

根元の人格形成に強く影響を受ける

小学校低学年までの1年差は本当に大きい。

それ以降は個人差でどうとでもなるだろうけど

大人になるまで余波が続くケースもあるだろう

実際に3月生まれの方の意見も参考になりますね。

開催地は減らしてもいいから大学入学共通テスト(センター試験)は年2~3回実施にした方がよい。当日、風邪や生理で体調が優れない受験者はいるし、早生まれには不利というデータが出ている。 pic.twitter.com/7vbYPY5cFo

— 世界四季報 (@4ki4) January 9, 2021

早生まれの学力の影響を考えると、たしかに共通テストなどの試験の日程を工夫してもよいのかもしれません。

誕生月別灘中学合格率(画像参照)

— じゅそうけん (@jyusouken_jp) February 5, 2020

ご覧の通り、誕生月が遅くなるほど合格率が低下している。スポーツ同様、中学入試も早生まれ勢にはやや不利なのだろうか。 pic.twitter.com/s1CSsQMkHf

国内トップクラスの難関中学である灘中学校の合格率を見ても、早生まれ勢が不利だという意見も出ています。

「早生まれ」は後の人生で不利になる可能性が高くなるhttps://t.co/sUsf5YFILF

— ナゾロジー@科学ニュースメディア (@NazologyInfo) August 14, 2021

英KCLは早生まれの子は他の子より未成熟なため孤立や成績低下が起こやすく、後にうつ病などのリスクが高まると報告。またADHDと誤診されるリスクもあるとか。就学年齢の柔軟性が必要だと研究者は訴えています。 pic.twitter.com/ig3YwAXzxR

イギリスの記事でも、早生まれが不利であることが述べられています。

また、先行研究によると、早生まれの不利は大人になっても消えず、30-34歳の所得が4%低くなるそうです。この背景には入試制度が早生まれの不利を固定化する方向に働いてしまっていることと同時に、上記のような理由で早生まれの子供の非認知能力が育っていないことも影響していると思われます。9/11

— 山口慎太郎 (@sy_mc) July 29, 2020

なんと、学力や運動神経だけでなく、所得にも影響しているという研究結果があるようです。

興味深いですね。原論文はここに。

— 茂木健一郎 (@kenichiromogi) August 18, 2020

Yamaguchi, S., Ito, H., & Nakamuro, M. (2020). Month-of-Birth Effects on Skills and Skill Formation.https://t.co/0a4lVm1EOA

東大院教授「早生まれの不利は大人まで続く」研究結果発表https://t.co/HN8wA68MT2

著名な脳科学者の茂木健一郎氏も「早生まれの不利は大人まで続く」という記事に関心を示されています。

2月生まれですけど4月生まれの子にかけっこでも学力でも負けたことはなかったです。

— ヒナアマゾン (@HINARIN2) August 18, 2020

そして3月生まれの子には勝てたことがない・・・

そんなにかかわりがあるとは思えないですね

一方で、早生まれだけど、不利を実感していないという意見も。

早生まれが不利と話題になっているようですが

— ぁず.🤤テキトーなワーママ (@zubora_tsuma) August 18, 2020

早生まれは「え!?まだ◯歳なの!?」と若ぶれるという

ちっぽけな特典付きなので

意外と早生まれが好きだったりします

早生まれは、同年代のなかで若ぶれるという素敵なメリットもあるよう。

#高校授業料 を軽減する「就学支援金」において、1月2日~4月1日に生まれた“早生まれ”は不利になる場合があります。

— 公明党 (@komei_koho) November 5, 2021

この是正を求める公明党の主張を受け、政府は来年度から判定基準を見直します。#高校生 #就学支援金https://t.co/vEffM5KpIf

早生まれの影響は、政党をも動かしています。

早生まれのメリット選手権

— 坊主 (@bozu_108) December 1, 2018

最優秀賞

一浪しても生年月日を現役かのように見せられる

金賞

4月生まれは約7年経たないと小学校に入れないけど、3月生まれは6年しか経ってないのに小学校に入れると思うと優秀。

入選

身長が低いのを言い訳にできる

あたし子供料金だからぁ!!!

リンスがいらない

早生まれの様々なメリットを述べたツイートです。たしかにこのようにみると、早生まれはスキル面では不利になる可能性が高くても、考えようによってはメリットもあります。

まとめ

今回、早生まれは本当に損なのかという話について、運動や学力、海外の事例をもとに解説しました。

ただし、早生まれでも優秀なスポーツ選手の方はたくさんおられるということは忘れてはなりません。

野球選手に限らず、早生まれだからといって劣っているというわけではありません。

※たとえば、オリンピックにおける日本人金メダリストは1月生まれが多いという統計もあります。

あくまでも統計上の1つの傾向として捉えていただければ幸いです。

また、運動神経だけでなく、学力においても誕生月の影響が見られるということが分かりました。

ただ、当然ながら早生まれでも優秀な方はたくさんおられるわけで、大切なことは子供の自己肯定力を伸ばしてあげるような教育をしていくということです。

早生まれの子どもを持つ親御さんは、子どもをたくさん褒めて自己肯定感を伸ばしてあげましょう。

↓この記事を読んだ方の多くは、以下の記事も読んでいます。