日本では、政府による統計調査が度々行われています。

そしてその結果は、政府のサイトにて公開されています。

今回は、そんな公開されている統計データ(オープンデータ)を用いて日本の姿についてまとめてみました!

この記事を読むと、以下のことが分かるようになります!

この記事を読むと分かること

- 統計データに基づく現在の日本の姿

- 統計データの具体的な活用方法

意外と知らなかった面白いデータもあるかもしれません!

是非最後まで楽しんで読んでいただければ幸いです!

政府の行っている統計調査の例

政府が行っている統計調査や政府が発表している統計データには様々なものがあります。

最も代表的なものとして、国勢調査という調査があります。

国勢調査とは、日本のすべての人と世帯を対象とした5年に1度行われる最も重要な統計調査で、前回は2020年に行われました。

この国勢調査の結果から分かる主なものは次のとおりです。

国勢調査で分かること(一部)

- 人口、年齢、世帯数

- 労働力状態

- 産業、職業

- 従業地、通学地

- 人口移動

国勢調査は、日本の社会経済の実態を把握し、よりよい社会を築くための施策を立案・推進するために利用されます。

総務省統計局が行っている調査はほかにも以下のようなものがあります。

- 住宅・土地統計調査

- 労働力調査

- 経済構造実態調査

- 家計調査

- 小売物価統計調査 など

このように政府の行う統計調査ではかなり幅広いことが分かります。

今回は個人的に気になったところをピックアップしてご紹介しますが、気になった方は是非ご自身でも調べてみると面白いかと思います!

日本人の人口の統計データ

さて、それでは統計データから日本の姿を見ていきましょう!

まずは人口に関するデータです。

日本人の人口の推移

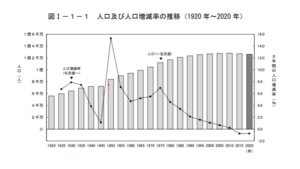

図:人口及び人口増減率の推移

(引用 令和2年国勢調査の人口等基本集計結果)

日本の人口は、1億2614万6千人です(2020年10月1日現在)。

2015 年と比べると、人口は 94 万9千人減少しています。

また、5年ごとの人口増減率の推移からは、以下のようなことが分かります。

5年ごとの人口増減率の推移でのポイント

・1945年~1950年 第1次ベビーブームにより15.3%と高い増加率

・1970年~1975年 第2次ベビーブームにより7.0%と高い増加率

・2010年~2015年 0.8%減と1920 年の調査開始以来、初めての人口減少

・2015年~2020年 0.7%減と引き続き人口減少

日本の人口は、2008年の1億2808万人をピークに減少傾向にあります。

人口が減少しているという話は聞きますが、もう14年ほど前からそのような傾向にあったのですね。

都道府県別人口増減率

図:都道府県別人口増減率(2010年~2015年、2015年~2020年)

(引用 令和2年国勢調査の人口等基本集計結果)

次に、都道府県ごとの人口データについてみていきましょう。

まず、上の図から分かることとして、8都県で増加、39道府県で減少しています。

また、2010 年~2015 年と2015 年~2020 年を比べると、増加した8都県のうち5都県で増加幅が拡大、減少した39道府県のうち33道府県が減少幅が拡大しています。

ここから、いわゆる「人口の二極化」が進んでいるということが考えられます。

| 人口増加率 | 人口減少率 | |

| 1位 | 東京都 1.2%(2.7%→3.9%) | 岩手県 1.6%(3.8%→5.4%) |

| 2位 | 千葉県 0.9%(0.1→1.0%) | 新潟県 1.5%(3.0%→4.5%) |

| 3位 | 神奈川県 0.3%(0.9%→1.2%) | 山口県 1.3%(3.2%→4.5%) |

| 4位 | 福岡県 0.1%(0.6%→0.7%) | 長崎県 1.2%(3.5%→4.7%) |

| 5位 | 埼玉県 0.1%(1.0%→1.1%) | 大分県 1.1%(2.5%→3.6%) |

子どもの人口および割合

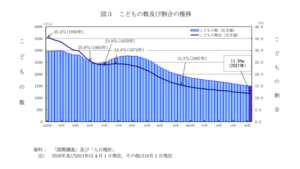

図:こどもの数及び割合の推移

(引用 令和2年の国勢調査及び人口推計)

続いて、子供の人口に関するデータを見ていきます。

こちらのデータは人口推計のデータを参考にしています。

人口推計は、国勢調査による人口をもとに、その後の人口動向を他の人口関連資料から得て、毎年 10 月1日現在の人口を算出しています。

15歳未満のこどもの人口は、1493万人です(2021年4月1日現在)。

総人口に占める割合は11.9%ということで、1975年から47年連続で低下していることが分かります。

また、以下の表から分かる通り、こどもの割合を外国と比べると、日本は最も低い水準となっています。

-300x225.png)

図:各国におけるこどもの割合

(引用 令和2年の国勢調査及び人口推計)

調査年に違いがあるため厳密ではありませんが、最も低い水準というのは間違いないでしょう。

よく少子化が進んでいるという話は聞きますが、具体的にどれほど進んでいるのかまで知っている方は少ないかと思います。

政府のこのような人口推計のデータを見ることで、日本における少子化がいかに深刻なものか、具体的な数値にて読み取ることができます。

高齢者の人口及び割合

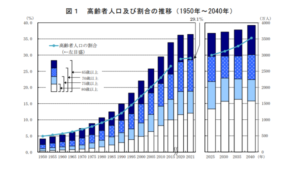

図:高齢者人口及び割合の推移

(引用 令和2年の国勢調査及び人口推計)

続いて、高齢者の人口データです。

65歳以上の高齢者の人口は、3640万人です(2021年9月15日現在)。

総人口に占める割合は29.1%ということで過去最高となりました。

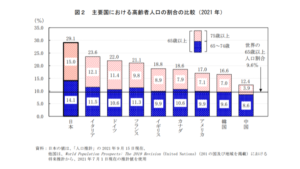

また、高齢者の割合を外国と比較してみると、日本は最も高い水準となっていることが分かります。

図:主要国における高齢者人口の割合の比較

(引用 令和2年の国勢調査及び人口推計)

前述の少子化データと組み合わせて、日本は外国と比較した時に、飛び抜けて少子高齢化が進んでいる国であることが分かります。

日本人の住環境の統計データ

続いて、日本人の住環境に関する統計データについてみていきましょう!

▼▼▼土地をお持ちで、節税・税金対策に関心がある方にオススメ!▼▼▼

▲▲▲あなたの土地の最適な活用方法を一括提案してくれるサービス▲▲▲

▲▲▲あなたの土地の最適な活用方法を一括提案してくれるサービス▲▲▲

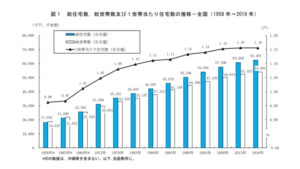

総住宅数と総世帯数

図:総住宅数、総世帯数及び1世帯当たり住宅数の推移

(引用 平成30年住宅・土地統計調査)

こちらは住宅・土地統計調査の結果です。

住宅・土地統計調査は、住生活に関する最も基本的で重要な調査で、全国約370万世帯を対象とした5年に1度行われる調査です。

調査内容は、日本の住宅とそこに居住する世帯の居住状態、世帯の保有する土地などの実態の把握です。

現状と推移を明らかにして、住生活基本計画、土地利用計画などの施策の企画、立案、評価などの基礎資料として利用されています。

日本の総住宅数は6240万7千戸、総世帯数は5400万1千世帯です(2018年10月1日)。

この結果は、前回調査の2013年と比べ増加傾向にあります。

また、1世帯当たりの住宅数も増加傾向で、近年はその傾向が緩やかになってきていることが分かります。

▼▼▼未経験からマンション経営に挑戦したい方にオススメ▼▼▼

▲▲▲まずは、無料の資料請求から!▲▲▲

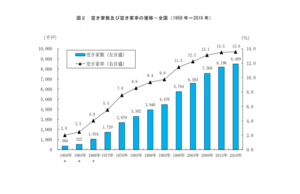

空き家数および空き家率

図:空き家数及び空き家率の推移

(引用 平成30年住宅・土地統計調査)

上の図より、空き家は848万9千戸、総住宅数に占める空き家の割合は13.6%と過去最高になっていることが読み取れます。

空き家の定義は、3カ月以上住んでいることを「居住世帯のある住宅」としており、そうでない住宅の大半が「空き家」に分類されます。

総住宅数が総世帯数を上回った1968年。当時の空き家率は4%でしたが住宅の大量供給が続き、空き家率も大幅に上がっていきました。

今後は少子高齢化の進展や人口移動の変化などにより、ますます空き家が増加する可能性が考えられます。

▼▼▼「掲載料0円」の不動産マッチングサイト▼▼▼

以下のような方々にオススメ!

- 売れない空き家、貸せない空き家の処分に困っている人

- 解体の見積もり費用が高く、困っている人

- 無償でも空き家をあげたい人

- 実家の相続や処分を考えている人

▲▲▲各メディアでも注目を集めているサイトだから安心!▲▲▲

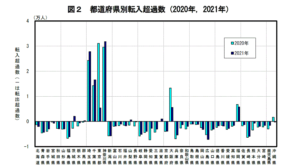

日本国内の移動状況

図:都道府県別転入超過数(2020年、2021年)

(引用 住民基本台帳人口移動報告)

こちらのデータは、住民基本台帳人口移動報告を参考にしています。

住民基本台帳人口移動報告は、住民基本台帳にもとづき、月々の国内における人口移動の状況をまとめたものです。

地域人口の動向研究などの基礎資料を毎月発表されています。

さて、上の図より都道府県別の転入超過数データをみてみると、神奈川県、埼玉県、千葉県など10都府県で転入が転出を上回る転入超過となっていることが分かります。

また、東京都は転入超過数が最も減少しており、茨城県、山梨県、群馬県は前年の転出超過から転入超過へ転じています。

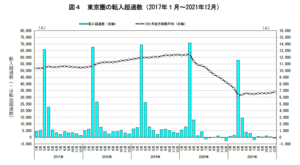

図:東京圏の転入超過(2017年1月~2021年12月)

(引用 住民基本台帳人口移動報告)

上野図は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の4都県をまとめた東京圏の転入超過数です。

転入者数は6月以降減少傾向にあることが分かります。

2021年の東京都は5433人の転入超過で、東京23区に限ると1万4828人の転出超過となりました。

日本で住民登録をしている外国人を含めて記録を取りはじめた2014年以降、初めてのことです。

これはまさしく新型コロナウイルスの影響だと考えられています。

コロナ禍になったことで、東京への一極集中が緩む動きが続いています。

また、テレワークの定着により都心のオフィスの面積縮小や郊外への移転の動きもあり、都心から郊外への住み替えの動きが起きていると考えられます。

日本人の労働の統計データ

続いて、日本人の労働に関する統計データを見ていきましょう。

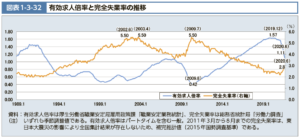

完全失業率と有効求人倍率

まずは、完全失業率と有効求人倍率についてみていきましょう。

ちなみに、完全失業率と有効求人倍率の違いは以下の通りです。

完全失業率

・15歳以上で働く意欲のある労働力人口に対して、現在仕事がなく求職活動を行っている完全失業者数の割合

・総務省が労働力調査で毎月発表

・労働力調査で選定する調査地域は約2900地域で、調査対象となる世帯は約4万世帯

有効求人倍率

・公共職業安定所(ハローワーク)で取り扱う求職者数に対する求人数の割合

・厚生労働省が一般職業紹介状況(職業安定業務統計)として毎月発表

完全失業率と有効求人倍率は、雇用状況から景気を判断する指標になります。

図:完全失業率と有効求人倍率(労働力調査、職業安定業務統計)

2021年平均の完全失業率は、2.8%で11年ぶりに悪化した前年と同じでした。

完全失業者数は193万人で前年から2万人増え、2年連続の増加となっています。

また、2021年平均の有効求人倍率は、1.13倍と前年比下がりました。

下げ幅は前年より縮んだものの、3年連続のマイナスとなっています。

また、就業者を産業別にみると、「宿泊業、飲食サービス業」は 22 万人減少していることが分かります。

こちらも新型コロナウイルスによる外出自粛の影響が大きいと考えられます。

そのほかにも、「建設業」「生活関連サービス業、娯楽業」なども減少しました。

それに対し、「医療、福祉」は 22 万人増加となり、コロナウイルスによる様々な業界への影響の大きさが見て取れます。

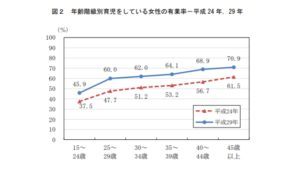

女性の有業率

図:年齢階級別育児をしている女性の有業率

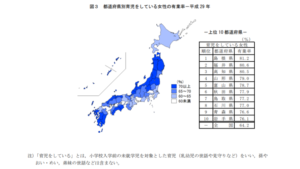

図:都道府県別育児をしている女性の有業率

(引用 就業構造基本調査)

続いて、女性の働き方についてのデータです。

このデータは就業構造基本調査を参考にしています。

就業構造基本調査は、国民の就業・不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的に5年ごとに実施しています。

調査対象は、全国の約 52 万世帯(15 歳以上の世帯員約 108 万人)です。

上の図をみると、15歳以上で育児をしている人は1112万人、うち仕事をしている人は881万1千人、仕事をしていない人は230万9千人ということが分かります。

2012年と比べると、育児をしている女性の有業率は全ての年齢階級で上がっています。

また、都道府県別でみると地方の有業率が高く、男性の長時間労働が多い地域では女性の有業率が低い傾向がみられます。

まとめ

さて、今回は政府が行っている様々な統計調査のデータをもとに、日本の現在の姿をご紹介してみました。

今回ご紹介した総務省統計局がおこなっている統計調査をまとめると以下のとおりです。

- 国勢調査

- 人口推計

- 住民基本代表人口移動報告

- 住宅・土地統計調査

- 労働力調査

- 就業構造基本調査

このほかにも政府は様々な統計調査をおこなっており、その統計データはインターネットで公開されてます。

気になる方は、政府統計の総合窓口「e-Stat」でご覧ください。

それぞれの調査は日本の社会経済の実態を把握するには欠かせないものです。

私たち、そしてこれから社会を築いていく子どもたちのためにも調査に協力して、その調査結果がよりよい社会を築くための材料となれればいいですね。

↓この記事を読んだ方の多くは、以下の記事も読んでいます。